育水利英才兴边疆百业

——新疆农业大学治水兴水纪实

从巍巍昆仑的雪水奔腾,到塔里木河的碧波荡漾,再到荒漠戈壁变万亩良田的绿洲奇迹,水始终是新疆发展的命脉所系,也是新时代高质量发展的战略支撑。

八一农学院(新疆农业大学前身)始建于1952年,由王震将军创建,以胡杨精神为魂,将“为新疆治水,为边疆育才”的使命写入基因 。从上世纪50年代培养首批水利技术员,到如今打造“一带一路”共建国家干旱区水安全科研高地;从三尺讲台的理论传授,到荒漠灌区的躬身实践——一代代农大水利人用青春与智慧,谱写着“水润天山 ”的壮美诗篇。

艰苦创业 岁月如歌

上世纪50年代,新疆水利建设正式拉开序幕。从最初简陋的土渠引水,到初步规划建设的灌溉系统,每一项工程都离不开专业人才的支撑。

1952年8月1日,八一农学院举行开学典礼,王震将军宣布:八一农学院的办学方针是“理论联系实际 、教学结合生产”,主要任务就是训练部队干部,培养农牧、水利技术人才和国营农场的行政管理干部。建校之初,学校就把培养水利人才放在重要位置。

面对人才需求和极为简陋的教学条件现状,新疆农业大学第一代水利专业教师们发扬“自力更生、艰苦奋斗”的“南泥湾”精神,自制教学挂图、模型等教具,背着测量仪器,徒步穿越戈壁荒漠 、山川河流 ,实地考察新疆的水文地质条件。

“我们那时候连像样的交通工具都没有,野外考察全凭一双脚,走田间、踏冰川、蹚河流。”回忆起当时的办学艰辛,第一代水利专业教师凤家骥教授仍历历在目。

没有实验模型,老教授刘庆光拆开自己心爱的电动剃须刀,取出里面的微型电动机,找来钢锯条,制作一台简易的结构振动演示器,让学生直观理解结构振动原理:启动电动机,锯条随之规律振动,如此演示,学生一目了然。

1954年,新疆农业大学首批水利专科毕业生完成学业,1956年,首届水利本科毕业生也走上工作岗位。这些年轻的水利人才,带着建设边疆的豪情壮志,奔赴全疆各地水利建设第一线。

有人前往喀什地区,投身叶尔羌河流域的综合治理;有人深入伊犁河谷,参与北疆灌溉系统规划建设;更有人不畏艰险,在塔克拉玛干沙漠边缘开展节水农业的实践探索。他们用专业知识和辛勤汗水,在新疆水利发展史上写下新疆农业大学治水兴水浓墨重彩的第一笔。

引水防沙 造福百姓

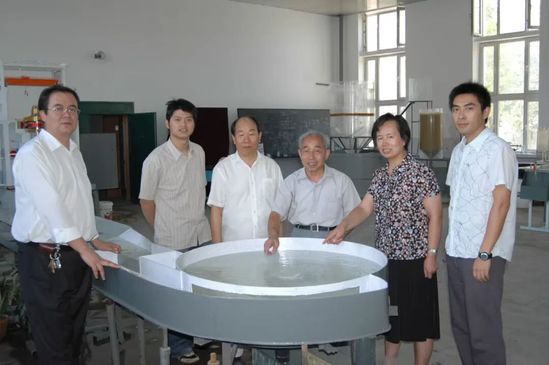

沙害问题一直是世界水利工作者长期攻关的一大难题。新疆河流泥沙对灌溉、引水式电站及工业引水等工程的危害非常突出,只要引水就必须防沙。新疆农业大学周著教授下决心攻克这一重大灾害问题。

1984 年,周著教授带领课题组开始研究轮台县迪那河引水渠泥沙治理问题。他放弃周末节假日休息,全身心投入项目研究,在一次试验中高烧昏倒,送医后仍偷偷返回试验场。4年后,他们研究的“漏斗式排沙设施 ”取得成功并应用到工程实践,粗颗粒泥沙可以100%排除,排沙耗水量平均占渠道引水量的7%,达到国内领先水平。

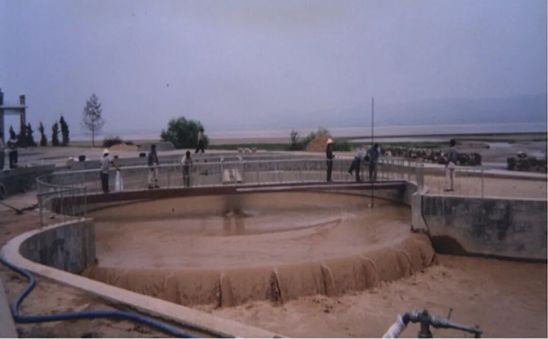

之后,周著教授团队进一步针对更难的细沙治理,钻研出多项多沙河流引水排沙技术,其中研发的“漏斗式全沙排沙技术”可100%排除粒径大于0.5毫米的泥沙和卵石,70%以上排除粒径为0.05毫米—0.5毫米的泥沙,排沙耗水量低。该技术在新疆广泛应用,成功解决了多沙河流水沙分离不易的难题,系列成果获国家科技进步奖二等奖1项、自治区特等奖1项,省部级科技奖励一等奖2项。

目前,这项创新技术已在我国西北内陆、黄河流域及共建“一带一路”国家多沙河流域建成62座示范工程,涵盖蓄水工程、发电工程、灌溉引水工程等多个领域,年增洪水资源利用量4亿立方米—10亿立方米。

筑坝强基 节水增效

面对新疆水利事业发展的挑战,新疆农业大学水利人不畏艰难,以攻克新疆水利工程建设中的关键技术难题为己任。

凤家骥教授团队设计了我国首座混凝土面板堆石坝——柯柯亚面板坝,解决了新疆“高震、深厚覆盖层”特殊地质条件对水库大坝的不利影响。建成了我国首座沟溢流面板堆石坝——哈密榆树沟面板坝,突破了混凝土面板堆石坝工程布置受地形、地质或施工条件的限制。

针对“冷、热、风、干”严酷气候环境,何建新教授团队提出的大粒径骨料沥青混凝土配合比设计方法和碾压—浇筑组合式心墙结构,不仅实现了沥青混凝土骨料的就地取材,提高了心墙防渗安全性能,还实现了沥青混凝土心墙坝在新疆冬季的施工,极大地提升了大坝施工质量和建设效率。

锚定新疆水资源利用效率低等问题,马英杰教授团队以红枣、核桃、棉花、玉米等为研究对象,开展滴灌水肥一体化研究,研发了水肥协同关键技术、节水提质立体调控技术、高频精准滴灌技术等,通过智慧决策信息平台,保障水肥顺着滴灌带精准“投喂”到作物根部,不仅节水节肥,而且稳墒增产。系列节水技术已应用于新疆8个地州40余个县市,累计推广面积1610余万亩,年均节水量约16亿立方米,为保障干旱区农业绿色发展提供了有力支撑。

防洪减灾 惠民安澜

科研要解决各类现实问题。针对新疆水库库面蒸发量大、库盆渗漏大问题,侍克斌教授团队提出“库面物理覆盖防蒸发—库盆铺设土工膜防渗漏”方案,建成采用全库盆土工膜防渗技术的平原水库——策勒县胜利水库,并在吐鲁番推广水库库面覆盖浮球抑制水面蒸发技术,使水资源利用效率提升 40%。团队创新设计的多沙河流上蓄水引水护岸工程防沙防冲关键技术,针对不同工况研发出不同防冲刷设施和抗冲磨材料,解决了多沙河流上蓄水引水护岸工程的防沙防冲难题。

2015年7月28日,叶尔羌河发生溃坝型洪水,超警戒流量洪水持续十多天,姜卉芳教授团队研发的“叶尔羌河山区冰川湖洪水监测预警系统”提前32小时对下游居民区进行洪水预警,喀什地区各级政府高度重视叶尔羌河防洪工作,及时启动防洪应急管理预案,保障群众安全转移,切实提高当地的防洪减灾预警能力。

为保障水利工程安全,董文明副教授团队应用“天空地水工”五位一体监测技术(包括北斗导航监测、航空遥感监测、地面监测、声光电水情监测、多工情要素监测)对20余项重点水利工程进行实时“体检”,排查渗水、滑坡、裂缝险情,保障工程健康运行。

近5年,新疆农业大学在寒旱区水资源利用、水工程建设和水生态保护领域突破了多项技术瓶颈。水利工程领域获批国家级科研项目20余项、省部级科研项目52项,到位科研经费突破1.5亿元,获省部级科技进步奖一等奖11项,二等奖6项,三等奖 1项,发表 SCI/EI论文184篇,授权专利、软著52项/件,出版专著18部,制定行业及地方标准、规范12部,建立的“专家工作站”年均解决基层技术问题100余项,惠及百万农户。

新疆农业大学水利人用70年的坚守证明:前沿的科研可以扎根基层的土壤,硬核的技术能够温暖普通人的生活。

教学铸魂 桃李满园

70年来,新疆农业大学培养了3.1万名水利人才。有像卡米力·库尔班这样扎根和田基层37年的“老水利人”,带领团队完成上百个乡村饮水工程;有青年工程师张恒,将小麦滴灌技术带到哈萨克斯坦;更有对干旱区水资源及水利工程作出突出贡献的邓铭江院士。一批批校友在大江南北、山水林田书写着绚丽的水利奋斗故事。

为强化水利高素质人才培养能力,学校构建了“本科—硕士—博士”全链条培养体系。水利水电工程、农业水利工程专业入选国家级一流专业建设点。寒旱区水利工程教师团队被评为“全国高校黄大年式教师团队”。

新疆农业大学将“自力更生、艰苦奋斗、求真务实、开拓进取”的农大精神融入教学各个环节,倡导学生经受“课业繁重、实习艰辛、科研攻坚”三重历练。课堂讲解最严格水资源管理制度、河(湖)长制,融入智慧水利 、云计算与大数据技术,解析重大水利工程案例,让学生及时掌握本领域的技术前沿和实践动态。实行“学位论文+工程实践 ”双导师制,近5年60%的毕业设计选题来自重大工程实际需求。高标准人才培养质量形成了水利毕业生被各家单位争抢的就业局面,毕业生们被用人单位评价为“下得去、留得住、用得上、信得过、干得好”。

融通丝路 赋能新篇

迈入新时代,在立足决胜“十四五”、谋划“十五五”的关键阶段,新疆农业大学成为省部共建高校、水资源高效利用新疆实验室依托单位,未来将重点针对流域水安全与生态韧性失度、绿洲空间结构失调、水资源与社会经济布局分异失衡、农业水—土—盐平衡失控等重大水资源问题攻关,赋能区域科技创新、产业升级和社会发展。

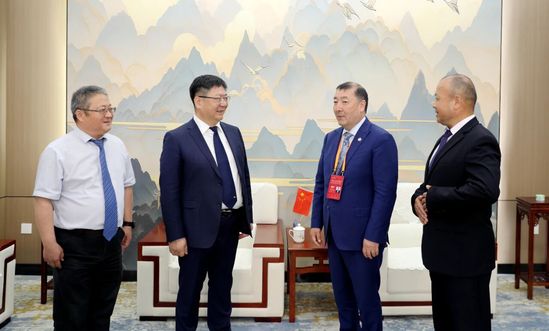

在今年5月举办的首届中国—中亚教育部长会议、2025中国—中亚产学研用合作会议上,新疆农业大学与哈萨克斯坦赛福林农业技术研究大学、河海大学共建“丝绸之路经济带农业节水与河湖健康国际联合实验室”正式揭牌;新疆农业大学与西北农林科技大学、河海大学、乌兹别克斯坦塔什干国立农业大学、乌兹别克斯坦撒马尔罕农业创新与研究大学共同签订“中乌水土资源高效利用、盐碱地治理与河湖健康国际合作联合研究中心”五方协议,拓展了新疆农业大学国际合作渠道,为学校国际化发展注入了新动力。

站在自治区成立70周年的历史节点回望,新疆水利事业从“人进沙退”的顽强抗争,迈向“智慧水利”的创新探索。新疆农业大学,始终是这曲时代壮歌中不可或缺的音符——这里走出的万千学子,已成长为新疆水利水电事业的脊梁;这里诞生的科技成果,已转化为惠及百姓的甘霖。

根植沃土,兴水利民;薪火相传,再启新程。70年初心不改,70年耕耘不辍,新疆农业大学将续写水润天山的温暖答卷 。