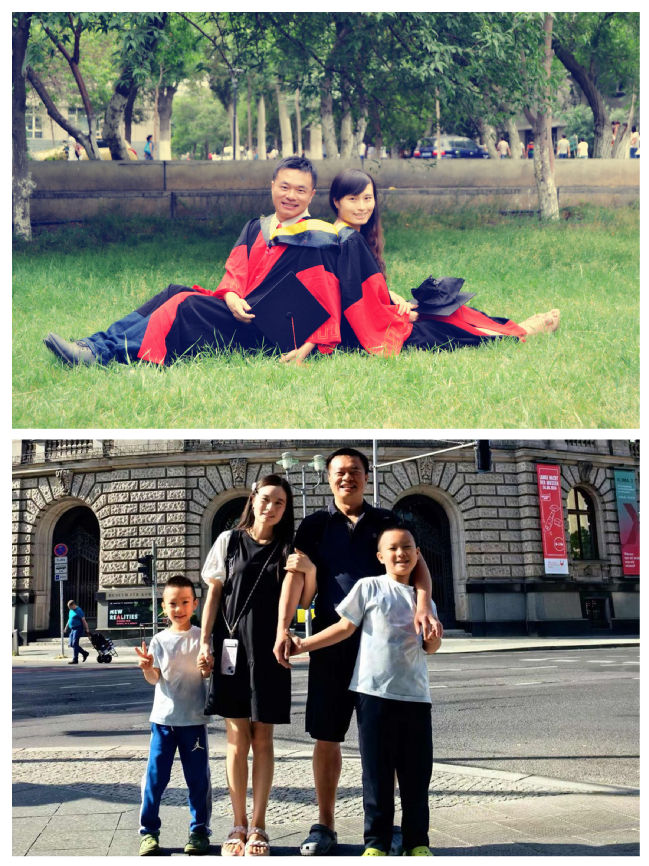

2009年,两位年轻学子在新疆农业大学相识;十余年后,他们已是彼此的伴侣和学术战友。从一把雨伞开始,水利与土木工程学院的陶洪飞和李巧走出了一段从学子到师者的道路。

共同成长:“雨中的一把伞”和“实验室里的浪漫”

2009年新疆农业大学的开学季,一次班级活动后突降大雨,众人慌乱躲雨时,一个身影冒雨跑回宿舍,拿来雨伞和衣服分李巧和同学们。他,就是当时硕博连读的陶洪飞。

那把伞,成为李巧和陶洪飞携手的起点。

两人在学习、科研中建立起深厚感情:实验室和图书馆是最常去的约会地点,互相讨论实验方案、督促研究进展。

学业路上,两人互相激励、共同成长:博士期间,李巧发表论文10余篇,其中SCI文章4篇,陶洪飞发表论文6篇,两人先后获得国家奖学金,博士论文分获自治区级和校级优秀学位论文。

师道传承:“治学的严谨”和“育人的温度”

毕业后,两人留校任教。“农大培养了我们,我们更要引导更多学生成长成才!

受导师严谨治学影响,他们坚持科研与育人并重:每周二的课题组组会从未间断;“陶李满天下”师生交流群成为日常沟通、学术讨论和分享喜讯的场合。

“陶老师曾34次反复修改我的硕士毕业论文,野外考察时不怕苦不怕累的精神一直激励着我。”2022级水利工程专业博士研究生张慧动情地说道。

李巧常在实验室指导学生,从实验设计到论文写作,逐步演示、细致把关。

学生们常说:“陶老师耐心认真,李老师严谨温和,他们既是学术导师,也是人生引路人。”

如今,两人已培养出6届研究生,不少学生在国家级竞赛和学术科研上取得优异成绩。

扎根科研:“灌区的调研”和“实验室的探索”

陶洪飞聚焦节水灌溉理论及新技术应用、智慧水利和水土保持,入选“天山英才”培养计划“三农”骨干人才,主持国家级和省部级科研项目70余项,发表论文70余篇。

他常把学生带到灌区、农田一线,“科研一定要理解专业知识和实际工程的关系。”目前团队研究的泵前微压过滤设备与配套工程措施,已在喀什、伊犁、昌吉、阿克苏等地区示范推广。

李巧主要研究干旱区水环境保护和生态水利,先后主持国家级、省部级项目40余项,发表论文50余篇。她长期扎根实验室,指导学生开展基础研究和数据分析,“实验要做扎实,论文要写诚实。”

在她的指导下,团队学生在第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛中获水利类团体一等奖。

“科研要耐心,学术要规范,工作要踏实,生活要珍惜。”在言传身教中,他们把学术精神和为人态度传递给一届届学生。

从青涩学子到育人教师,陶洪飞与李巧的经历,是个人成长的写照,也是新疆农业大学教师群体的缩影。在这片土地上,还有无数教师像他们一样,把科研与育人紧密结合,用默默坚守诠释着“立德树人”的初心。